その他のお墓との違い

樹木葬とは「樹木や芝生、草花を墓標として自然に還る埋葬」で、「自然に還る供養」のことです。自然の中で安らかに眠りたい方に人気のお墓です。

遺骨を合同埋葬区画に入れ供養。複数の方と同じ場所に納骨するため安価で埋葬。また、寺院管理のものが多く、身寄りのない方や遠方で墓地の管理ができない方にも人気です。

骨壷を特定スペースに収め保管し供養します。寺院管理で檀家様限定で販売しているケースが多いです。機械式やロッカー式など複数あり、費用なども大きく異なります。

お墓の代名詞といえる通常の和墓や洋墓などが並ぶのが霊園墓地です。原則、先祖代々供養したい方、伝統的なお墓の形を求める方向けのお墓です。

価格に含まれるもの

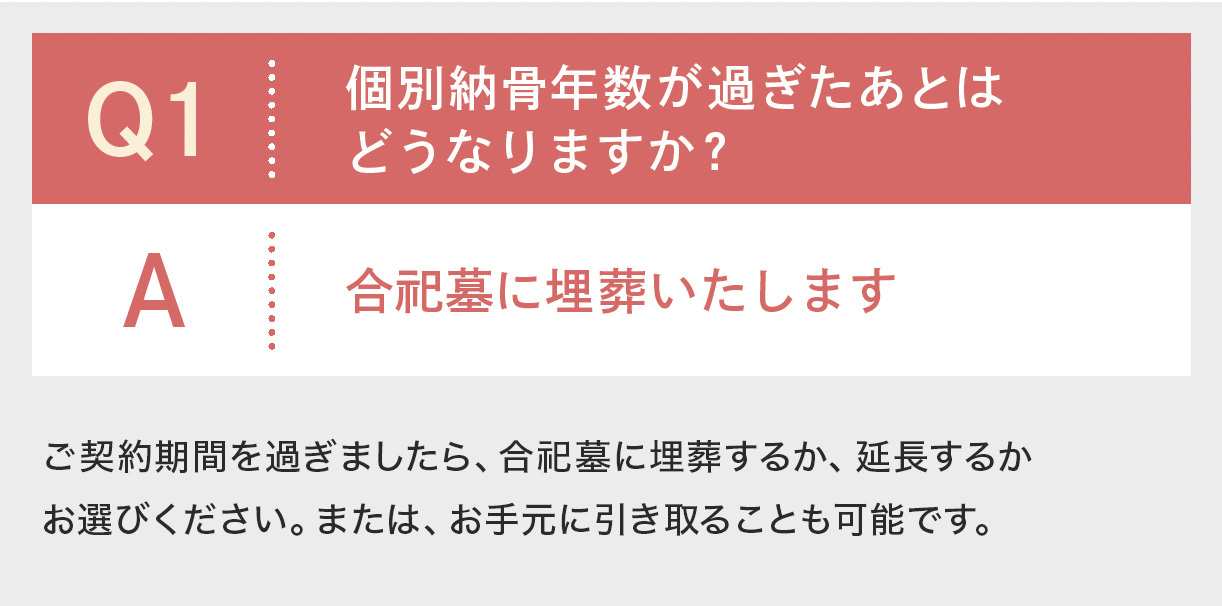

位牌型の小さな個人墓は一定期間後に合祀墓にお骨を移動するシステムを採用しております。

※永代使用をご希望の方は永代にわたって個別でご利用いただけます。

淨泉寺は、今から450年以上前の天正2年(1574年)に開創された浄土真宗の寺院です。そのはじまりは、田原藤太秀郷の末裔であり、唐沢山城の城主・佐野小太郎修理亮宗綱の孫が、仏縁に導かれて真宗に帰依し、僧侶となったことに遡ります。そして、旧田沼町吉水(現在の栃木県佐野市吉水町)の地に淨泉寺を建立し、多くの人々の心のよりどころとして歩みを重ねてまいりました。

やがて江戸時代中期の貞享年間(1684~1688年)には火災に遭い、建物や記録のすべてを失うという大きな試練に見舞われました。しかし元禄年間(1688~1704年)には、本願寺第十六世一如法主より正式に「淨泉寺」の寺号を授与され、以来今日に至るまで法灯が絶えることはありませんでした。また、関ヶ原合戦後の慶長年間(1596~1615年)には、下野国小山藩主・本多上野介より田畑の寄進を受け、寺の維持に大きく貢献したものの、明治維新の際には上地となるなど、歴史の変遷を経ながらも多くの方々の支えを受けて現在に至っています。

文化12年(1815年)には、第9世住職釋昌潤の代に、間口五間半・奥行五間の古材を用いた仮本堂が現在の地に建立されました。この仮本堂は175年にわたり念仏道場として人々に親しまれ、心の拠り所となってきましたが、老朽化が進んだため、平成2年(1990年)に再建され、今も多くの方々が参詣されています。

私たちは、世のなかが安らかで平穏であってほしいと願いながら、宗祖親鸞聖人の「世のなか安穏なれ、仏法ひろまれ」というお言葉を胸に、先人から受け継いだ法統の灯を絶やすことなく守り続けています。遠い昔から続く祈りの場として、そして未来へと希望をつなぐ場所として、淨泉寺はこれからも人々の願いをともに分かち合いながら歩んでまいります。

栃木県佐野市久保町41

交通機関をご利用になる場合

JR、東武鉄道「佐野駅」下車→徒歩10分

車をご利用になる場合

東北自動車道 佐野スマートICから10分

駐車場の有無

あり(20台)

お問い合わせ